安曇野市議会6月定例会 小林じゅん子の一般質問(まとめ)

~生活保護制度の運用に課題はないか~

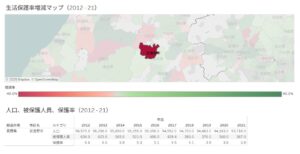

安曇野市の生活保護率はここ十数年間減少し続けている。 生活保護情報グループが調査して作った「生活保護率増減マップ」によると、2012年~2021年の10年間における、本市の生活保護者数の増減率はマイナス40.3%。 ちなみに、安曇野市の生活保護者数のピークであった2013年から2025年1月までのデータで計算すると、増減率はさらにマイナスとなっている。

本市の生活保護者数が減少に転じた理由としては、生活困窮者自立支援法による「生活就労支援センター『まいさぽ』制度」により、2015年度から「まいさぽ安曇野」を設置して、相談支援体制が整備されたこともあるが、はたしてそれだけが要因であろうか? 本市において生活保護者が減少してきた背景に、何か課題や問題がありはしないか、生活保護行政のあり方について検証する必要があると考え質問しました。

【小林質問】 被生活保護者(生活保護の受給を認められた人)の減少率が、この10年で40%を超えた自治体は、安曇野市を含む全国9府県の12市区のみである。 被保護者の減少を、どう評価しているか。

【福祉部長】 安曇野市に合併し、市の福祉事務所として生活保護業務に当たるようになって間もない頃、リーマンショックの影響で被保護者が急増。 KW(ケースワーカー)がその対応に追われるなか、平成24年度の厚労省監査で「早急な事務改善が必要」と指摘されたため、KWのスキルアップと生活保護業務の質の向上に傾注。 適切な生活保護業務のノウハウや相談支援のスキルを身につけたことで、生活保護への支援だけでなく、保護から自立への支援にも繋がった。

【小林質問】 生活保護不正受給事件が終結した令和2年は、不正受給を見逃した事へのプレッシャーで、それ以降生活保護申請の審査が厳しくなったということはないか。

【福祉部長】 審査が厳しくなったという認識はない。

【小林質問】 リーマンショック後の被保護者の急増に対応しKW1名を増員したが、現在も人員体制は万全ではない。 そのため、日々の業務に追われ、経験の蓄積やスキルの習得が追いつかない環境の中で、助けを必要とする人に支援が届かないということが起きていないか。

【福祉部長】 本市では現在、KW1人が受け持つ件数は60件で、厚労省の基準80件以内であり適切な数である。

【小林質問】 数だけの問題ではなく、専門的な対人支援職としての質の確保はできているか。

【福祉部長】 相談には生活保護のしおりを用いて、丁寧な説明を行っている。

この質問と答弁はまったくかみ合っていないと思うのですが、ケースワーカーの質の確保や人材育成はできているか、正面から答えておらず非常に残念でした。